認定こども園とはどんな施設?

認定こども園の種類にはどんな違いがある?

このような疑問をおもちの方もいるのではないでしょうか?

認定こども園とは、保育と教育を一体的に提供する施設です。

2006年に認定こども園制度が開始されて以来、多様化する子育てニーズに対応する目的で生まれました。

こども家庭庁のデータによると、令和6年4月1日時点では10,483ヵ所設置され、全国に広がっています。

本記事では、認定こども園の役割や、4つの種類について詳しく解説します。認定こども園で働くメリット・デメリットも紹介しているので参考にしてみてください。

認定こども園とは|保育と教育を一体的に提供する施設

「認定こども園」とは、幼稚園と保育園の機能をあわせ持ち、保育と教育を一体的に提供する施設です。認定こども園について以下の3つを解説します。

- 認定こども園に関する法律

- 認定こども園の役割

- 認定こども園ができた背景

順番に見ていきましょう。

認定こども園に関する法律

認定こども園は、2006年に制定された「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)に基づいて設置された施設です。

2015年の「子ども・子育て支援新制度」の開始に伴い法改正され、認定こども園の普及が本格的に進められました。

認定こども園法では、施設や職員配置、運営体制などの基準が定められており、都道府県から認定を受け運営されています。

認定こども園の役割

認定こども園の主な役割は、0歳から就学前までの子どもに対する、保育と教育の一体的な提供です。

保護者の就労状況に関係なく子どもを受け入れ、年齢に応じた教育・保育を実施します。

また、地域の子育て支援拠点としての機能も担っており、すべての子育て家庭を対象とした相談活動や親子での交流の場を提供するのも、役割のひとつです。

さらに、園児が小学校へスムーズに移行できるよう、就学前教育の充実にも取り組んでいます。

認定こども園ができた背景

認定こども園ができた背景には、共働き家庭の増加や保育園の待機児童問題などの、家庭・社会状況の変化による就学前の子どもに対する教育・保育ニーズが多様化した要因があります。

従来の幼稚園は教育中心で、保育園は保育を提供する役割の違いとともに、保護者の就労状況による入所条件にも大きな違いがありました。

保育園の入所対象者は「保育が必要な子どもがいる家庭」に限定されており、原則的に共働きの家庭で日中の保育が困難な場合でなければ、利用できません。

そのため共働きの家庭が増えてきて、保育施設の条件では入所できない子どもや定員オーバーによる待機児童の問題が生じてきました。

一方で、幼稚園に預けていて途中で働くことになった場合には、保育時間が4時間と短いために退園させなくてはいけないという家庭のニーズとの不一致も見られます。

また、地域によっては定員に空きがあっても、制度の違いにより利用できないという問題も発生していました。

このような背景を受けて、子どもや家庭の実態に柔軟に対応するサービス提供のため、認定こども園制度がスタートしたのですね。

認定こども園の4つの種類

認定こども園の種類を4つ紹介します。

- 幼保連携型認定こども園

- 幼稚園型認定こども園

- 保育所型認定こども園

- 地方裁量型認定こども園

下記では、それぞれについて解説します。

種類1:幼保連携型認定こども園

幼保連携型認定こども園は、幼稚園教育要領と保育所保育指針の両方に基づいた総合的な教育と保育を提供します。子供たちの成長段階に合わせて、遊びを通じた学びや感性を伸ばす教育を行い、心身の発達をサポートします。

同時に、小学校と連携して、小学生との交流を通じて社会性やコミュニケーション能力を育み、スムーズな進学をサポートする取り組みが行われます。

幼保連携型認定こども園は、充実した教育と保育を通じて、子供たちの健やかな成長を促し、豊かな人間性の形成に力を入れています。

種類2:幼稚園型認定こども園

幼稚園型認定こども園は、幼稚園と保育園の両方の機能を持ち、3歳以上の子供たちに対して教育と保育の両方を提供します。保護者の就労状況が変わった場合でも、認定を変更することで通い慣れた園を継続して利用できるのが大きな特長です。

子供たちの成長段階に合わせた総合的なサポートを提供し、保護者にとっても安心できる保育環境を提供する施設として機能しています。また、子供を長時間預けられるというメリットもあります。

種類3:保育所型認定こども園

公立や私立の認可保育所を基にした施設で、就労していない保護者でも利用できるというメリットがあります。

保育所型認定こども園は、保育所としての役割に加え、幼稚園の機能も備えています。

種類4:地方裁量型認定こども園

地方裁量型認定こども園は、幼稚園や保育所の認可を受けていない施設です。

待機児童問題の解消のために、新たに認定こども園として運営されています。

認定こども園の利用手続きにおける認定区分の違い【1号・2号・3号】料金形態について

認定こども園では利用する子どもについて、以下のように1号から3号の認定区分に分けられています。

| 認定区分 | 対象年齢 | 利用時間 | 対象施設 |

|---|---|---|---|

| 1号認定 | 満3歳以上 | 教育標準時間認定 | 認定こども園、幼稚園 |

| 2号認定 | 満3歳以上 | 保育認定(標準時間・短時間) | 認定こども園、保育園 |

| 3号認定 | 満3歳未満 | 保育認定(標準時間・短時間) | 認定こども園、保育園、地域型保育 |

1号認定は主に幼稚園のような教育を希望する子どもが対象で、教育標準時間は4時間です。

保育短時間認定は、パートタイム就労を想定した最長8時間利用で、保育標準時間認定とは、フルタイム就労を想定した最長11時間の利用時間をいいます。

認定こども園の保育料|認定区分と所得に応じて算出認定こども園にかかる保育料とは?

認定こども園の保育料は、利用する子どもの認定区分(1号・2号・3号)と、保護者の所得状況に応じて、国が定める上限額の範囲内で市町村が定めています。

令和元年10月から開始された「幼児教育・保育の無償化」により、3歳から5歳の子どもたちの保育料は、原則無料となりました。

0歳から2歳児(3号認定)の子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象に無償化が実施されています。

また、きょうだいで同時に認定こども園等を利用する場合には、負担軽減措置があります。最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料です。

ただし、1号認定については小学3年生まで、2号・3号認定については小学校就学前までの子どもがカウント対象となるため、きょうだいの年齢差によって適用条件が変わる場合があります。

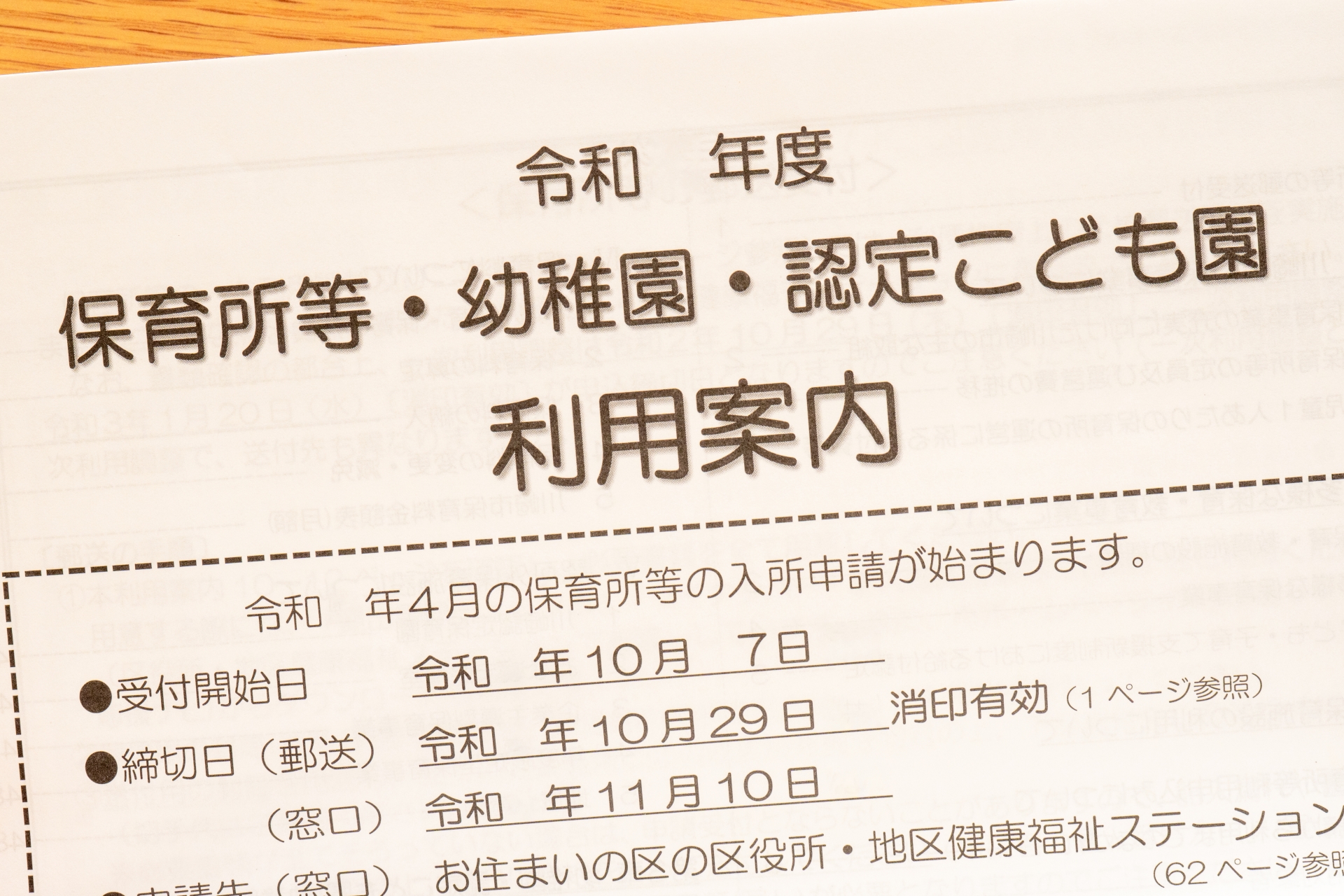

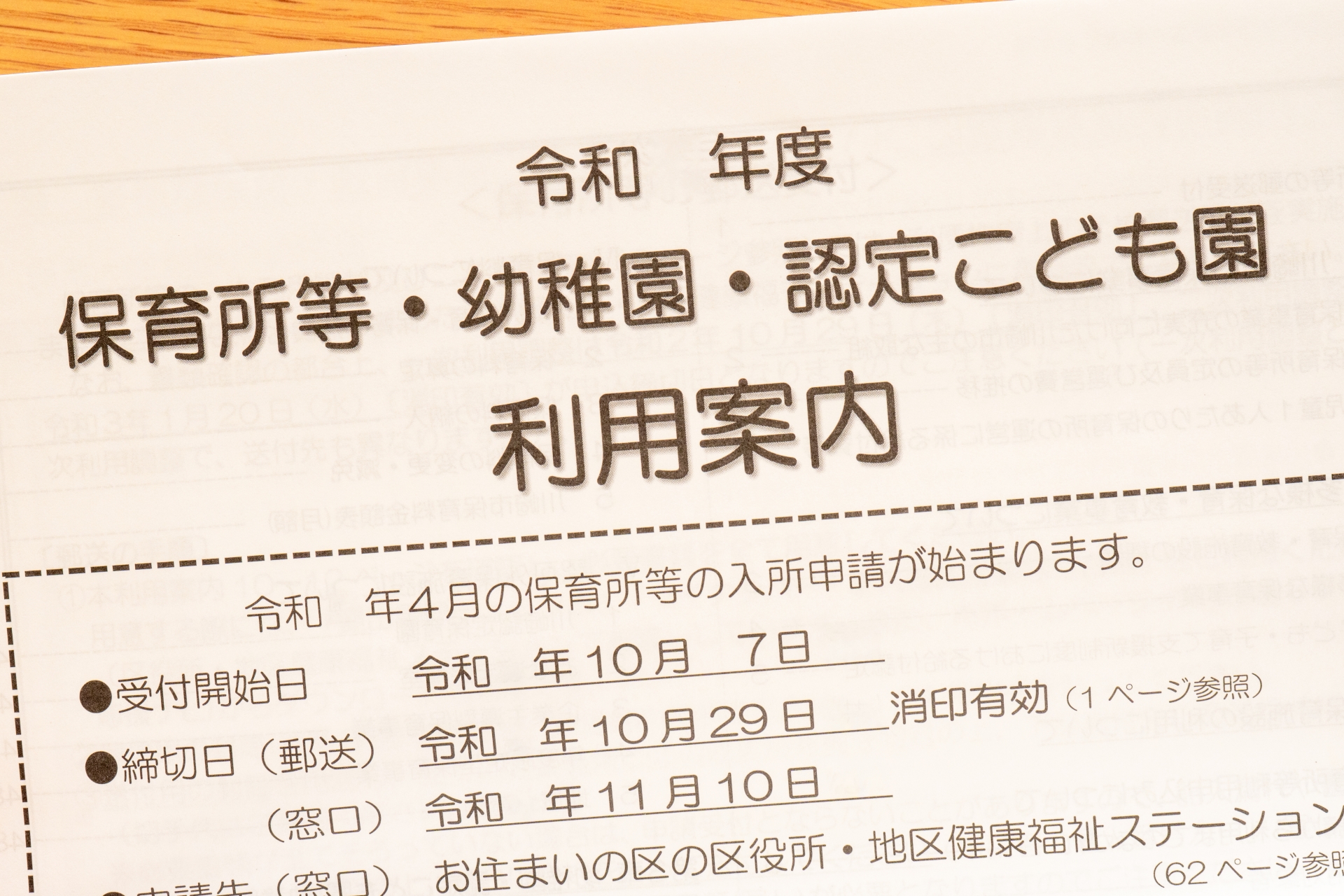

認定こども園の利用手続きの流れ

認定こども園を利用する手続きについて2つ紹介します。

- 1号認定の場合

- 2号・3号認定の場合

下記では、それぞれの手続きについて解説します。

1号認定の場合

1号認定は、幼稚園と同様の以下の流れで利用手続きをします。

- 園に直接申し込む

- 園から入園内定を受ける

- 園を通じて認定申請する

- 園を通じて市町村から認定証が交付される

- 園と契約する

申し込んだ園が定員超過の場合には、面接で選考がおこなわれる場合があります。

2号・3号認定の場合

2号・3号認定の利用手続きは、保育園と同様に市町村が窓口となります。

- 市町村に「保育の必要性」の認定申請する

- 市町村から認定証が交付される

- 市町村に保育園の利用希望を申込する

- 市町村が利用調整する

- 利用先の決定後に、園と契約する

ひとり親家庭や生活保護世帯、子どもに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断されるケースもあります。

認定こども園に預けるメリット・デメリット

認定こども園は、すべての子どもに保育と教育を一体的に提供できるメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。

- 認定こども園に預けるメリット

- 認定こども園に預けるデメリット

それぞれメリット・デメリットを知って、自分に合った園を選びましょう。

認定こども園に預けるメリット

認定こども園に預ける場合、以下のようなメリットがあります。

- 保護者に合わせる転園がない

- 縦割り保育の園であれば異年齢の子ども同士で交流できる

- たくさんの家庭と交流できる

- 食事が供給される

- 慣れ親しんだ園で幼児教育が受けられる

- 子育てに不安な親は相談に乗ってもらえる

認定こども園では、保護者の保護者の雇用状況や子どもの年齢に関係なく通え、転園の必要がない点が大きなメリットです。

認定こども園に預けるデメリット

一方で、以下のようなデメリットもあります。

- 保育料以外にお金が必要になる可能性がある

- 施設数が少ないため地域にない可能性がある

- 申し込みが多いと入園できない可能性がある

- 長期休暇は園によって異なる

- 認定こども園の申し込み倍率が高い可能性がある

- イベントの開催曜日は園によって異なる

認定こども園は保育園や幼稚園と比較して、まだ数が少ない形態の保育施設のため、申し込みが多い場合は利用できない点がデメリットです。

認定こども園と幼稚園・保育園の違い

認定こども園と幼稚園・保育園では、それぞれ管轄する省庁や目的、働くために必要な資格に違いがあります。

- 管轄と目的の違い

- 必要となる資格の違い

順番に見ていきましょう。

管轄と目的の違い

認定こども園と幼稚園・保育園の管轄と目的の違いを、以下の表にまとめました。

| 施設 | 管轄 | 目的 |

|---|---|---|

| 認定こども園 | こども家庭庁 | 保育と教育の一体的な提供、地域の子育て支援 |

| 幼稚園 | 文部科学省 | 幼児教育 |

| 保育園 | こども家庭庁 | 保育 |

認定こども園はこども家庭庁が所管し、幼稚園と保育園の機能を合わせもつ施設として位置づけられています。

幼稚園と保育園の違いについては、以下の記事で解説しています。

必要となる資格の違い

認定こども園と幼稚園・保育園で働く職員に必要な資格の違いは、以下の表のとおりです。

| 施設 | 必要な資格 | 職業 |

|---|---|---|

| 認定こども園 | 保育士資格と幼稚園教諭免許 | 保育教諭 |

| 幼稚園 | 幼稚園教諭免許 | 幼稚園教諭 |

| 保育園 | 保育士資格 | 保育士 |

幼保連携型認定こども園で働く場合は、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持つ「保育教諭」であることが原則です。

ただし、2026年3月末までは経過措置により、どちらか一方の資格でも勤務できます。

認定こども園で働くメリット・デメリット

認定こども園の役割や種類はわかったけど、働く上でのメリットやデメリットはあるのかな?

認定こども園の目的や、幼稚園・保育園との違いを知った上で働く際のメリット・デメリットについても見ていきましょう。

- 認定こども園で働くメリット

- 認定こども園で働くデメリット

詳しく解説していきます。

認定こども園で働くメリット

認定こども園で働く際のメリットとして以下が挙げられます。

- 保育園ではできないイベントも体験できる

- 幼児教育について学べる

- 0歳~満5歳児まで長く子供の成長を見られる

保育士として働いていた人でも、幼稚園教諭の経験を通じて教育に対する考え方を学べます。

認定こども園では保育士と幼稚園教諭の両方の仕事を経験できるため、スキルアップに最適です。また、幼稚園の特徴も兼ね備えているため、保育園では行わない野外活動や見学会、発表会など様々なイベントがあります。

また、子どもたちが3歳児クラスに進級する頃には、幼児教育を目的に保育園から幼稚園に転園するケースが多いです。

保育士としては、卒園を待たずに子供たちが園を去ることは寂しいですが、認定こども園では教育の時間も設けているため、小学校に上がるまで子供たちの成長を見守れるというメリットもあります。

認定こども園で働くデメリット

認定こども園で働く際のデメリットとして以下が挙げられます。

- 仕事の量が増える

- 保育士と幼稚園教諭の考え方の違い

- 保育グループと幼稚園グループの両方の子供たちは配慮が必要

イベント行事が増えるということは仕事の量が増えるということです。

慣れていない間は、仕事の量が多くて大変だと感じるかもしれませんが、自分が抱えている仕事量と自分の能力を考慮しながら、計画的に取り組むように努力しましょう。また、大きなデメリットとして、保育士と幼稚園教諭の考え方が異なるということもあります。

認定こども園では、保育士が子供たちの日常生活をサポートし、幼稚園教諭が学びを提供する環境で働くことになります。時には考え方の違いから衝突することもあるかもしれません。

認定こども園の給与形態

認定こども園の平均給与は、正社員は20.6万円であり、契約社員は18.3万円です。

ただし、これらの金額には手当や交通費、賞与などは含まれていませんので、実際の支給総額はさらに高い可能性があります。特に私立のこども園では、園独自の福利厚生を設けている可能性もありますので、求人情報を確認することをおすすめします。

現時点では、認定こども園で働く保育教諭、幼稚園教諭、保育士の待遇制度はありませんが、幼稚園教諭と保育士の両資格取得を推奨していることから、将来的に待遇の見直しが行われるかもしれません。

認定こども園でキャリアアップを目指す方法

認定こども園で働いた後の、キャリアアップの方法が知りたい

認定こども園でキャリアアップを目指す場合、以下の3つの方法があります。

- もう片方の資格を取得する

- キャリアアップ研修を受ける

- 主幹保育教諭を目指す

もう片方の資格を取得する

まずは「保育士資格」と「幼稚園教諭免許状」の両方を取得して「保育教諭」になるのがキャリアアップの第一歩となります。

保育士資格と幼稚園教諭免許のどちらかを持っている方は、もう一方の資格を取得するため以下の「特例制度」が利用可能です。

| 保有資格 | 特例制度 | 新特例 |

|---|---|---|

| 幼稚園教諭 | 保育所等での実務経験が3年かつ4,320時間以上あれば8単位取得のみ | 幼保連携型こども園での2年かつ2,880時間の実務経験あれば6単位取得のみ |

| 保育士 | 実務経験が3年かつ4,320時間以上あれば8単位取得のみ | 幼保連携型こども園での2年かつ2,880時間の実務経験があれば、6単位取得のみ |

参考:幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例|文部科学省

特例制度は2030年3月31日まで適用され、一部の科目が免除されるため、通常よりも少ない単位数で資格取得できます。

2026年度以降は幼保連携型認定こども園で勤務するには、保育士資格と幼稚園教諭免許状の両方の資格が原則として必要です。

4種の施設のうち、両方の資格がなくても働ける場合もありますが、資格を持っていると知識が身に付くほか、資格手当で優遇される可能性もあります。

キャリアアップ研修を受ける

両方の資格取得後は「保育士等キャリアアップ研修」を活用して、保育教諭としての専門性を高められます。

キャリアアップ研修は以下の7分野から、選択受講が可能です。

- 乳児保育

- 幼児教育

- 障害児保育

- 食育・アレルギー対応

- 保健衛生・安全対策

- 保護者支援・子育て支援

- マネジメント

キャリアアップ研修の受講後は、以下の役職に発令されることで処遇改善が期待できます。

| 役職 | 必要な研修 | 処遇改善額 |

|---|---|---|

| 副主任保育士・専門リーダー | 4分野以上の修了 | 月額40,000円 |

| 職務分野別リーダー | 1分野以上の修了 | 月額5,000円 |

認定こども園では、職員のスキルアップを支援する体制が整っており、研修参加を積極的に奨励している園も多く存在します。

わたしは保育園で働いていたとき、キャリアアップ研修を受けて、職務分野別リーダーになりました。

学んだ知識をほかの保育士さんに共有したため、園全体の保育の質向上につながったと感じています。

主幹保育教諭を目指す

さらに管理職を目指す場合は、園全体の保育・教育内容の管理や、若手職員の指導・育成を担う「主幹保育教諭」への道もあります。

主幹保育教諭になるための要件は以下のとおりです。

- 保育経験がおおむね10年以上ある

- 主任保育士またはは主幹保育教諭およびそれらに準ずる者である

- 勤務先の園から推薦を受けられる

- 主任保育士・主幹保育教諭特別講座を受講する

参考:全国保育士会|第37回主任保育士・主幹保育教諭特別講座_開催要綱

上記の資格・経験・推薦を満たした上で、特別養成講座を受講し、課題レポートや集中講義、修了論文の提出・合格といった課程を経て、修了です。

認定こども園の就職・転職先をお探しなら「しんぷる保育」にご相談ください

認定こども園で働きたいけど、どの園が自分に合うか分からない…

認定こども園の求人情報をどこで探せばいいの?

このように、認定こども園への就職・転職でお悩みなら『しんぷる保育』にご相談ください。

しんぷる保育は、1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)を中心に、保育士や保育教諭の就職・転職をきめ細やかにサポートする人材紹介会社です。

関東のほぼすべての認定こども園と取引しているため、豊富な求人の中から、あなたの希望条件に合った認定こども園を紹介できます。

「教育と保育の両方に携わりたい」

「経験やスキルを活かせる認定こども園を見つけたい」

「給与や福利厚生が充実している認定こども園で働きたい」

といったご要望にも、丁寧に対応いたします。

無料で利用できますので、まずは登録してどのような求人があるかチェックしてみてください。

\東京・埼玉・神奈川・千葉に転職なら /

認定こども園についてのよくある質問

最後に認定こども園に関するよくある質問と回答をまとめます。

認定こども園か保育園で働くならどっちがいいですか?

認定こども園と保育園ではそれぞれメリットや働き方が異なるため、価値観や働き方が合うかどうかで選択しましょう。

認定こども園で働くメリットは以下のとおりです。

- 教育と保育の両方に携われる

- 多様な子どもや保護者と関われる

- 保育教諭としてのスキルアップが期待できる

一方で保育園で働くと以下のメリットがあります。

- 保育士資格のみで働ける

- 長時間保育により子どもとじっくり向き合える

- 保育に集中した業務ができる

教育・保育の両方でスキルを磨きたい場合には、認定こども園がおすすめです。

認定こども園の職員配置基準とは何ですか?

認定こども園の職員配置基準とは、子どもの年齢や人数に応じて、必要な保育教諭等の人数を定めた基準のことです。

具体的な配置基準(国が定める最低基準)は以下の表のとおりです。

| 子どもの年齢 | 配置基準 |

|---|---|

| 0歳児 | 子ども約3人につき保育従事者1人以上 |

| 1・2歳児 | 子ども約6人につき保育従事者1人以上 |

| 3歳児 | 子ども約20人につき保育従事者1人以上 |

| 4・5歳児 | 子ども約30人につき保育従事者1人以上 |

さらに満3歳以上の子どもの教育時間においては、クラスごとに担当の保育教諭の1名配置が基本と定められています。

認定こども園の特徴をふまえた上で理想の働き方を考えよう

認定こども園とは、幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、保育と教育を一体的に提供する施設のことです。

保護者の働き方や家庭環境が変化したことから、多様化するニーズに対応するため誕生しました。

本記事で紹介した認定こども園の特徴やメリット・デメリットを参考に、理想とする働き方を明確にして、今後のキャリアプランを検討していきましょう。

記事を読んで「認定こども園で保育教諭として働きたい」と思った方で、1都3県の東京・神奈川・千葉・埼玉への就職・転職をお考えなら『しんぷる保育』にご相談ください。

しんぷる保育は関東の転職支援に強く、1都3県のほぼすべての認定こども園と取引しています。

そのため、豊富な求人データベースから、あなたの希望条件に合った認定こども園を取りこぼすことなく紹介できます。

無料で相談できますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

\ たった30秒で登録完了 /